浮世絵が庶民にも広まり、現在も全国各地の美術館で浮世絵が見られるのは木版技術が普及したことが大きい。

春画に興味を持つ前は美術に関して興味がなく、春画は全部 肉筆画(人の手で彩色までしあげる絵)だと思っていた。無知 of the 無知!

何色もの色を重ね出来上がる浮世絵は「絵を描く絵師」「木に絵を掘りつける彫師」「彫りつけた板に色をのせ紙に摺る摺師(すりし)」により完成させていく。

アダチ伝統木版画技術保存財団様にて定期的に版画摺り実演会が行われていると知り、今回その摺りを生で見られることになった。

財団の理事長様の解説のとともに摺りの実演を見学できる。

老若男女問わず多くの方が見学に来ていました。満席になると受付終了になるから予約しといてよかった。

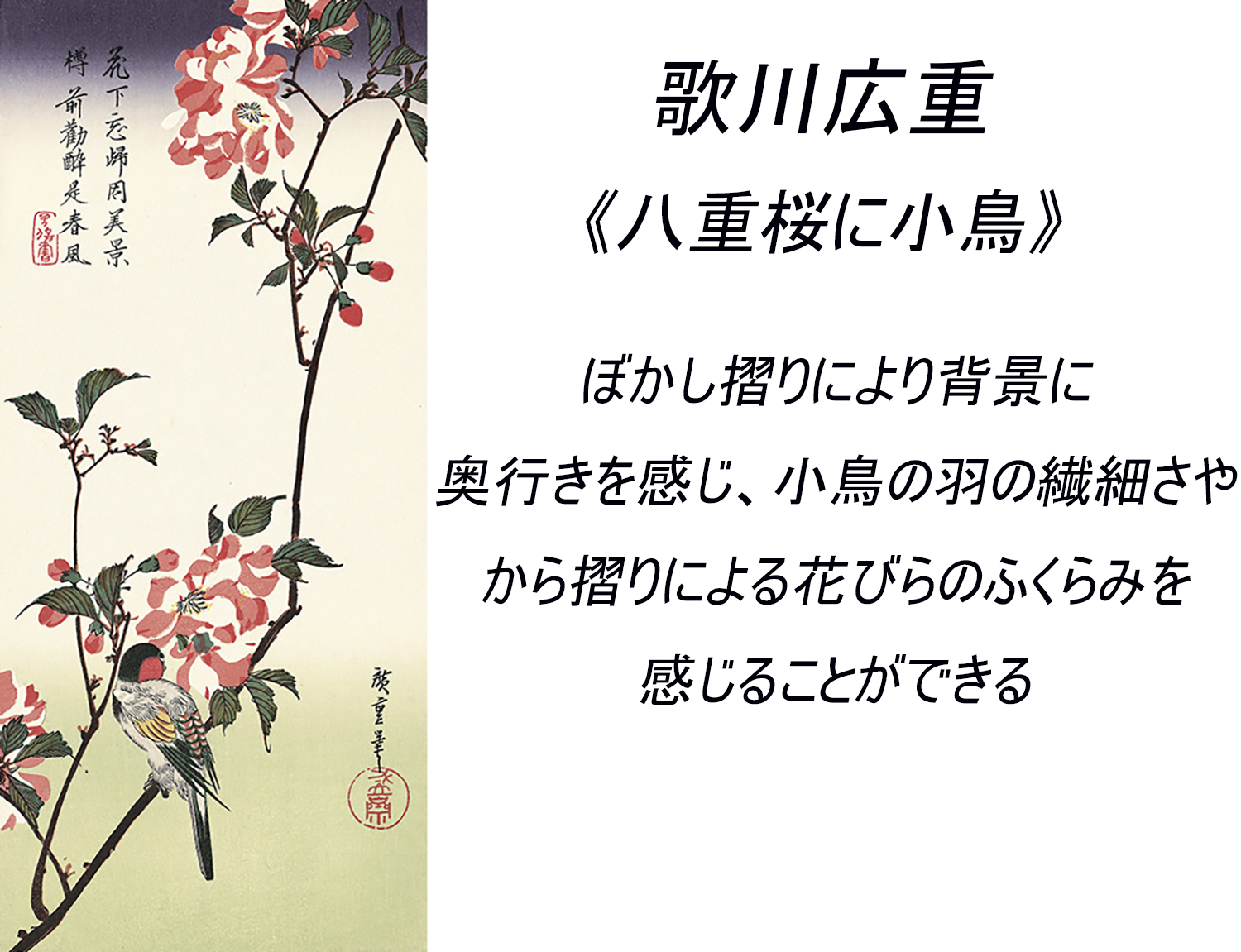

実演で摺られた絵はこちら歌川広重の《八重桜に小鳥》

実演会はフラッシュを使用しなければ撮影可能。

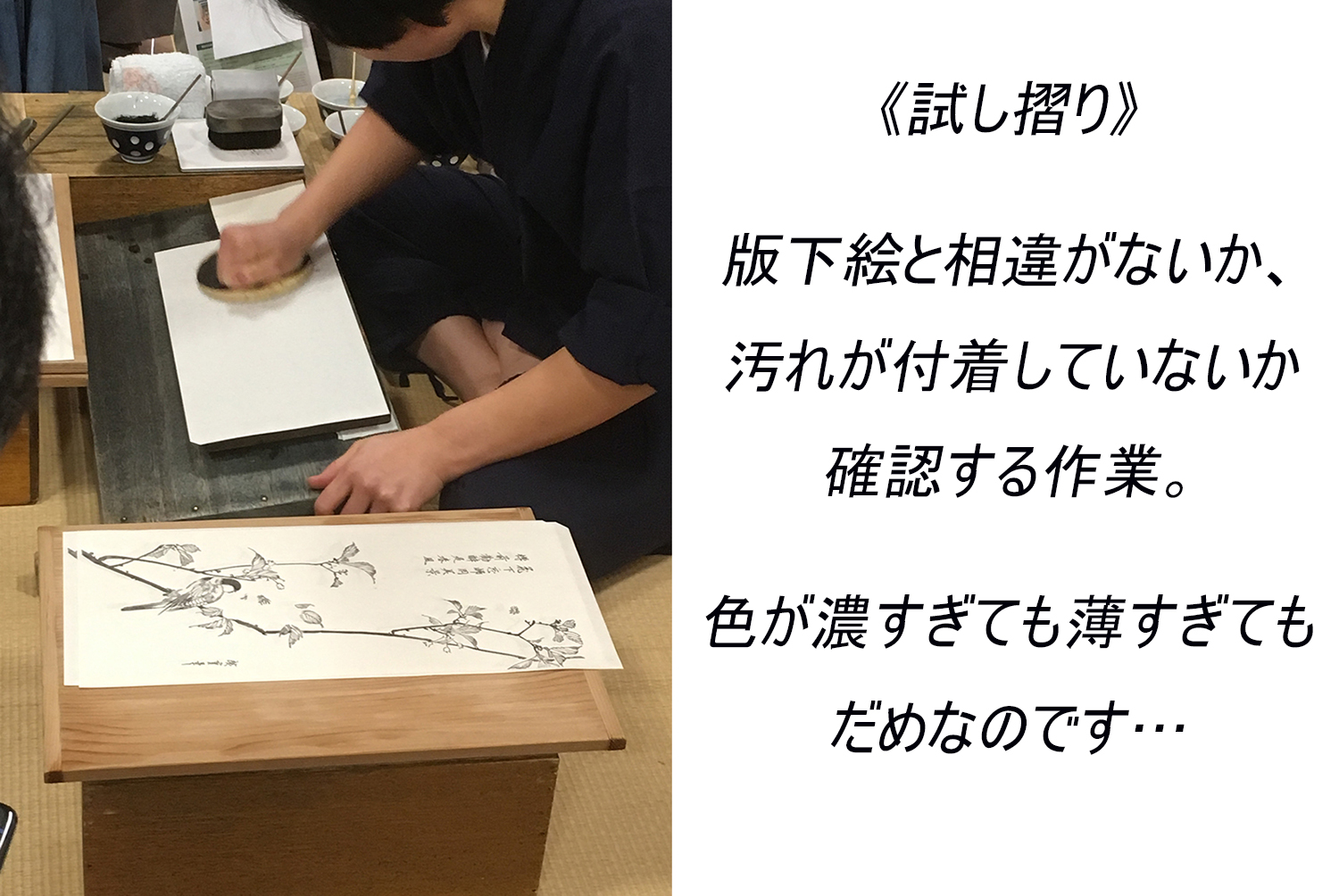

先ずは試し摺りで板に染料をなじませ、和紙にうつる色味を確認していく。

馬連といわれる道具で紙に色をなじませていく。摺り師の方によっては自分でつくる方もいるそうだ。

そしてこの馬連、使いこなすにも技術が必要なのだ。

以前摺り体験をしたのだが均等に馬連で紙に圧をかけるのが難しく色にムラができて悲惨なことになった。

ちなみにこのときの版木は山桜を使用していた。高価な木のため表裏に絵を彫り付け、色を分けて摺っていく。

版木は5枚の使用が原則らしく、ある程度使用したら彫り付け部分を削り落として新しい絵を彫り付ける。

なので江戸時代につくられた浮世絵の版木はほぼ残ってない。(数々の火災や震災によりなくなったのもあるが)

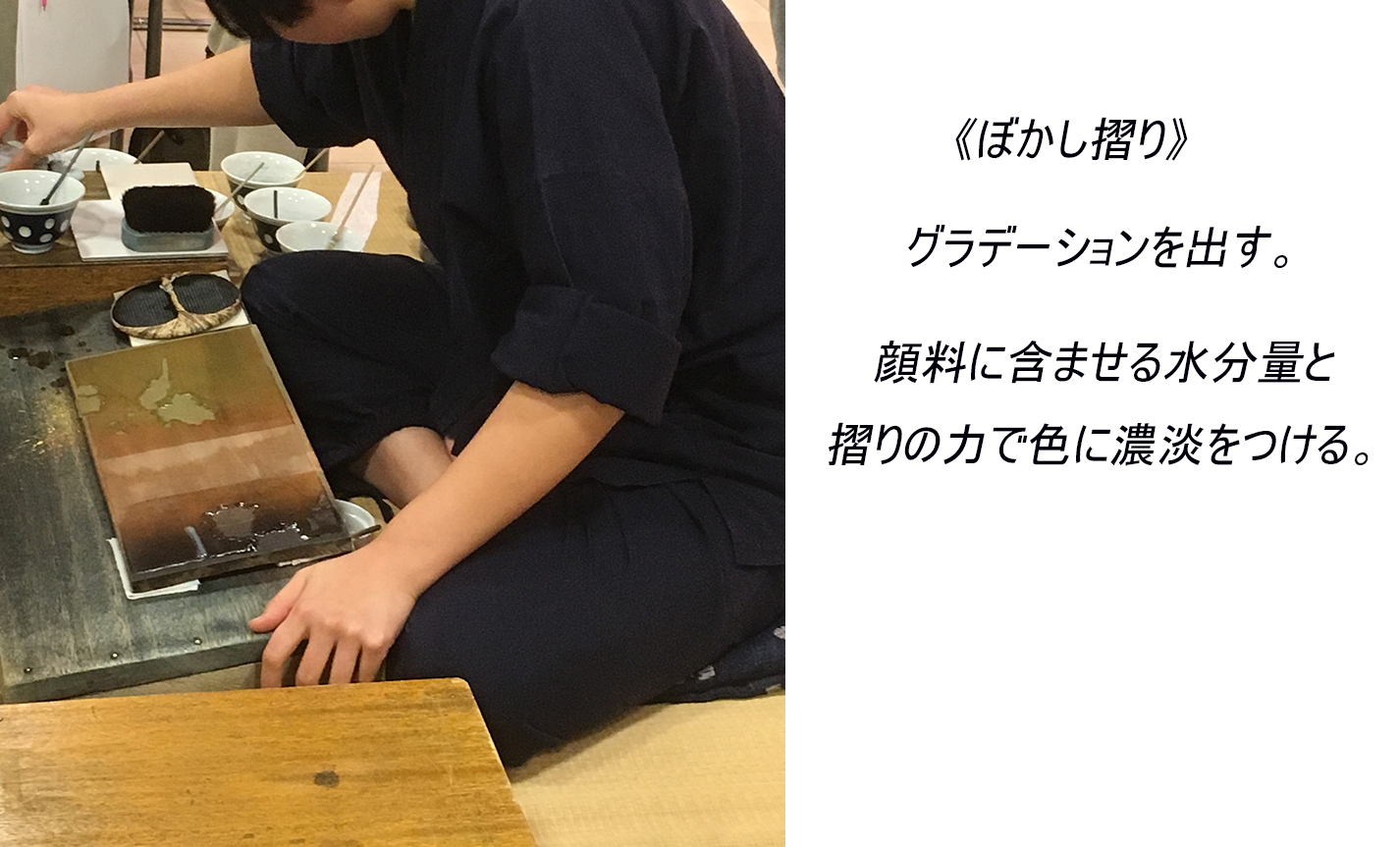

なめらかに出来上がっていく絵に見とれていたのだが私が特に記憶に残ったのは「ぼかし摺り」の工程。

これは水の量を加減し、背景のグラデーションをつくっている。

自然な濃淡を一発で完成させるのも長年の勘や経験ですね。見惚れました。

作品ができあがると拍手が起こり、みなさん出来たての絵を鑑賞していました。

板に染料をつけずに摺ることで花弁に膨らみをつけている ↑

画集でたくさんの浮世絵を鑑賞するのも楽しいのだが肉眼でないとわからない絵の良さもある。実際、花弁のふくらみや小鳥の彫りの緻密さ、色の濃淡は実物をじっくり見ないと見過ごしてしまう。

そして普段は接することのできない職人さんたちと会えるのも実演の楽しみのひとつである。

アダチ伝統木版画技術保存財団様ではこのような実演が定期的に行われており、ショールームでは販売中の作品についてもお話をうかがえる。

ソッコー満席になるからきになる方は早めの予約を!

あーたのしかったー!

| 開催時間 | 各回とも 13:30~15:00(2019年は全6回) |

|---|---|

| 開催場所 | アダチ版画研究所 目白ショールーム 地図はこちら |

| 参加費 | 無料 |

| 予約方法 | メール:adachi@adachi-hanga.com TEL:03-3951-1267 FAX:03-3951-2137 参加日・ご予約の方のお名前・人数・連絡先をお知らせください。 |